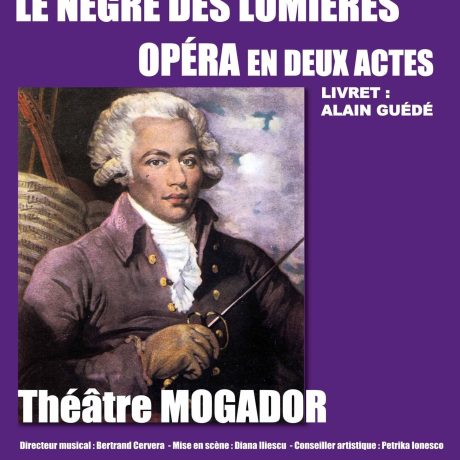

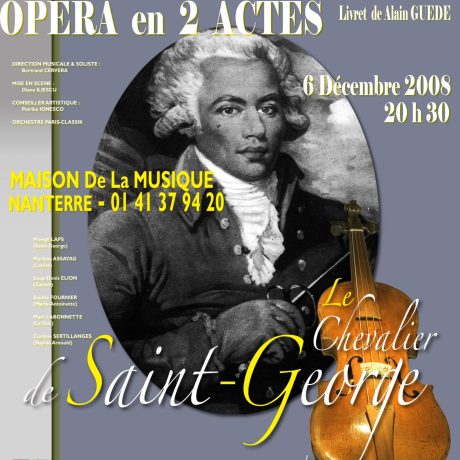

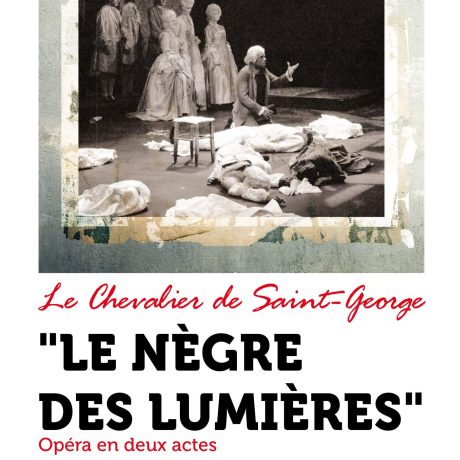

Le Nègre des Lumières : Opéra en deux actes

- Musique : Chevalier de Saint-George

- Livret : Alain Guede

Sommaire

« Le nègre des lumières » Pourquoi ?

« Le Nègre des Lumières » a été écrit par Alain Guédé afin de produire sur scène les airs lyriques de Saint-George et d’éclairer une personnalité dont la vie semble construite comme un opéra. La plupart des opéras composés par Saint-George ayant disparu, ce travail a consisté à ordonnancer les airs isolés de ses œuvres qui ont été retrouvés par l’auteur. Guédé a ensuite écrit des paroles nouvelles selon la pratique du « pasticcio » très en vogue au XVIIIème siècle et la technique du timbre.

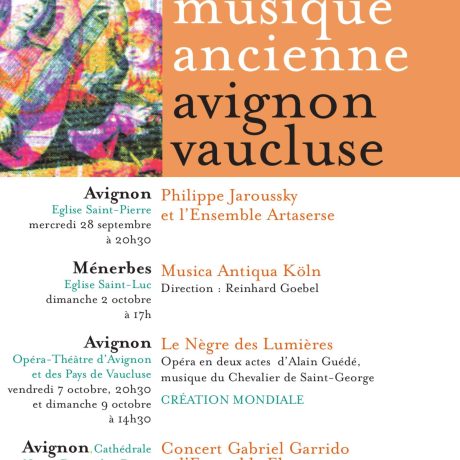

Ce livret a été rédigé en respectant la « musique des mots », c’est-à-dire en gardant avec les plus grands scrupules la stylistique et la prosodie des textes sur lesquels Saint-George avait composé sa musique. Les incipits sont, ainsi, en majorité identiques à ceux des airs originaux. Quelques extraits entiers ont parfois été conservés.Une première interprétation a été donnée à l’opéra d’Avignon-Vaucluse en octobre 2005 sous la direction de Raymond Duffaut qui a confié la mise en scène à son épouse Nadine Duffaut. Cette création a remporté un grand succès tant auprès du public (les séances ont été jouées à guichets fermés) que des médias.Producteur de cette nouvelle création, « Le Concert de Monsieur de Saint-George » vise une audience large et populaire ce qui le conduit à aller vers des salles accueillant un public diversifié. L’objet, en effet, est double : d’une part faire connaître au plus grand nombre cette musique si expressive qui est très représentative de l’école française de la seconde moitié du XVIIIème.

Cette nouvelle création contient d’importantes modifications. Un personnage nouveau fait son apparition : le « nègre de compagnie » de Mme du Barry, Zamor, qui incarne une forme de conscience noire à un Saint-George métis qui est parfois étreint par le doute.

Par ailleurs, un dialogue aussi dur que cru entre Sophie Arnoult et Marie Antoinette illustre tant la violence raciste contre Saint-George que les polémiques qui ont atteint la jeune reine.

Les extraits du spectacle sont disponibles sur l’Espace Francophone : voir la vidéo.

L’auteur Alain Guédé

Un parcours à désespérer les maniaques de l’étiquetage. Ce presque sexagénaire est journaliste depuis l’âge de seize ans. Mais tandis qu’il finissait son adolescence en arpentant les stades pour un quotidien régional, « Le Maine-Libre », les profs du lycée connaissaient le jeune Guédé comme leur élève. Qu’il était. Etudiant à Sciences Po dans les années soixante-dix, il déserte les soirées de Saint-Germain-des-Prés pour passer les siennes au « Parisien-Libéré ».

Il n’en sort pas moins « lauréat » de sa promotion de la rue Saint-Guillaume et prend des fonctions de direction à la Société générale de Presse qui édite des publications à destination des décideurs. Simultanément, il mène des recherches en Science politique au Centre d’étude de la vie politique française contemporaine (Cevipof). Spécialiste de la sociologie politique, il signe plusieurs articles dans la Revue française de science politique et il est rapporteur du colloque de l’Association internationale de science politique sur les élections législatives de 1986.

Chroniqueur du journal « Sud-Ouest » à compter de 1976, Alain Guédé intègre en 1981 Le Canard Enchaîné où il traite de l’extrême-droite et sortira notamment deux grandes affaires, celle du sang contaminé et celle des fausses factures dites de la « Chiraquie ». Sa deuxième passion, la montagne l’entraîne sur l’Himalaya, les grands « 4000 » alpins, l’Eiger, l’ouverture d’une voie hivernale dans le massif de La Grave, une première dans les Jorasses, un solo non-stop dans le Mont-Blanc, une folie dans l’Oisans avec Jean-Claude Gilles et une directe sud de l’aiguille du midi en un temps record avec Patrick Berhault. Plus quelques verticales pour le plaisir dans le Verdon.

La musique constitue un autre jardin secret. Quand il ne martyrise pas sa clarinette, il dévore tout ce qui a trait à la musique de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Mozart bien sûr, mais aussi cette école française que l’Histoire a fâcheusement oubliée. Cette passion il l’ a fait partager aux éditeurs de France-Musique, de la radio Suisse-Romande, de la Radio-télévision belge et quelques autres médias de grande audience. Elle lui fera découvrir Saint-George.

Militant antiraciste acharné, il comprend en 1996 que l’on ne fera pas reculer le venin raciste par la raison mais par l’exemple. Il décide alors de faire de Saint-George un allié dans le combat contre l’intolérance et d’ouvrir le procès en réhabilitation du « chevalier ». Trois ans plus tard son livre, « Monsieur de Saint-George, le Nègre des Lumières » sort en librairie, couronné par le prix Découverte des Muses. C’est le début d’une belle aventure.

Peu après ce livre est édité aux Etats-Unis, suivi, toujours chez Actes-Sud, d’une nouvelle inspirée par l’existence d’une descendance probable de Saint-George, « Le dernier chant de l’Ernestine ». Suivront une série de spectacles musicaux narratifs dans lesquels Guédé met successivement en scène Saint-George, Nanon sa mère, ou La Boëssière son ami.De la multiplication de ces spectacles naîtra l’idée d’un opéra. A la demande de plusieurs metteurs en scène, Guédé reprend la plume qu’il trempe dans un encrier de style XVIIIème en 2004. Un an après, naît « Le Nègre des Lumières ». Il ne manquait à ce touche-à-tout que l’étiquette de librettiste. Elle est maintenant collée sur son CV, avec un codicille : « seul librettiste du XVIIIème siècle à avoir connu le XXIème ». Cette caractéristique lui offre la faculté de pouvoir peaufiner son travail et la version du « Nègre des Lumières » concoctée pour 2008 s’avère sensiblement différente de celle de 2005.

L’équipe artistique

Direction musicale : Bertrand Cervera

Après des études musicales au Conservatoire national de musique de région de Nice, Bertrand Cervera est admis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris où il obtient ses Premiers prix de violon et de musique de chambre.

Il devient rapidement lauréat des concours internationaux de Colmar, Londres et Melbourne. Poursuivant une carrière de concertiste en France, en Espagne, aux Etats-Unis et au Japon, il est régulièrement invité en qualité de violon solo dans des formations telles que l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’orchestre Métropolitan de Lisbonne, le London Philarmonic Orchestra ou encore le Kyoto Philarmonic.

Son éclectisme le conduit à se produire aussi bien aux côtés de Maria-Joao Pires, Gérard Caussé, ou encore Marielle Nordman, que de Stéphane Grappelli, Michel Legrand, ainsi que du groupe de polyphonie corse Sarocchi.

Soliste du World Orchestra for Peace constitué et dirigé par Valery Gerguiev, Bertrand Cervera a participé durant les étés 2005 et 2007 à deux tournées mondiales allant du festvial des Prom’s de Londres à la Cité Interdite de Pékin en passant par Berlin, Rotterdam, Moscou, Bucarest etc.

Depuis 2005 il a est soliste de l’Orchestre national de France où il collabore avec des chefs d’orchestre prestigieux tels que Lorin Maazel, Riccardo Muti, Bernard Haitink, Seiji Ozawa et, bien évidemment, Kurt Mazur.

Poursuivant son expérience de professeur au Conservatoire national de musique de région de Paris, il a créé avec succès le festival « Sorrù in musica » dont la quatrième édition a eu lieu en Corse en juillet 2005.

Directeur musical et chef de l’Orchestre lyrique de région Avignon-Provence pour la première version du « Nègre des Lumières », Bertrand Cervera est l’un des solistes de l’orchestre des Archets de Paris qui vient d’enregistrer un CD de quatre concertos de Saint-George. « Coup de Coeur » de la Fnac pour le printemps 2007, cet enregistrement a tenu la tête des ventes durant le second trimestre 2007 dans plusieurs grands magasins parisiens.

Avec l’orchestre des Archets de Paris il a participé, en tant que soliste, à des dizaines de concerts dédiés à Saint-George et à cet égard, il est incontestablement l’un des musiciens français qui le connaît le mieux. C’est sont propre orchestre, créé avec son complice Yann Harleaux, Paris-Classik qu’il dirige pour cette nouvelle création.

Mise en scène : Diana Iliescu

A croire que c’est pour Diana Iliescu que Corneille a affirmé que « la valeur n’attend pas le nombre des années ». Et c’est aussi pour quoi, on la regarde avec les yeux de Chimène. A tout juste 25 ans, la blonde metteur en scène roumaine affiche déjà un curriculum vitae que pourraient lui envier nombre d’artistes très installés.Elle a 18 ans lorsqu’elle signe ses premières mises en scène avec le Teatrul Mic de Bucarest : Coolori de Peca Stefan puis Les papillons sont libres de Leonared Gersche.Viennent ensuite Le roman d’un adolescent myope d’après Mircea Eliade et quelques grands classiques (Le roi Lear puis Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare et Pulcinella, l’enfer et le paradis sur un scénario origine de la Commedia dell’arte).

Petrika Ionesco va bientôt faire son assistante de cette géniale touche-à-tout qui franchit avec tant d’agilité le pas entre les grands classiques et l’underground. La voilà alors qui en fait sa première assistante et se lance désormais dans l’opéra.Après avoir assisté le Maître dans ses dernières mises en scène lyriques, elle se lance pour la première fois dans l’opéra avec ce « Nègre des Lumières ». Il y a plus qu’un lien avec la dernière scène du « Nègre des Lumières » où Saint-George transmet à la jeune Louise son savoir et son message. Mais avec une différence de taille : contrairement à Louise, Diana prend les commandes d’une mise en scène lyrique nantie d’une magnifique expérience.

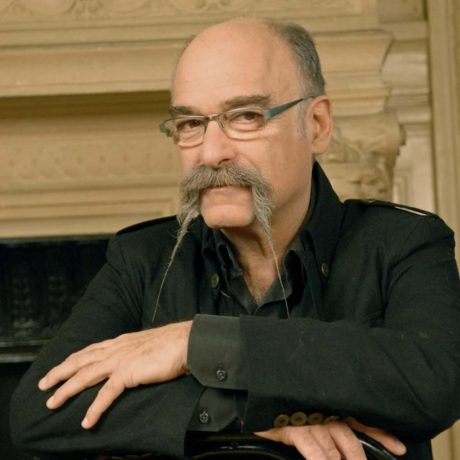

Conseiller artistique: Petrika Ionesco

Une création retransmise en Mondiovision, une autre en Eurovision et une série d’autres spectacles diffusés sur les chaînes nationales : Pétrika Ionesco est l’un des membres éminents de ce club restreint des metteurs en scène d’opéra dont le public se compte en milliards. Est-il roumain, sa patrie de naissance, français son pays d’adoption ?

Le moustachu qui roule les « r » avec la légèreté des trilles du rossignol se veut citoyen du monde. Et le monde l’a adopté. Après des débuts à Bucarest, il est remarqué par Jack Lang qui lui confie des mises en scène au festival de théâtre de Nancy. Bientôt le voilà à Florence, puis en Angleterre, en Allemagne, en Irlande où il monte notamment Shakespeare, Kleist et Ionesco. Retour en France avec des mises en scène au théâtre de Chaillot puis à Nanterre.

En 1980, Pétrika Ionesco se lance dans la mise en scène d’opéra. Il va alors enchaîner les salles les plus prestigieuses : Bastille pour la saison inaugurale, Garnier, le Metropolitan Opéra de New York, la Scala de Milan, Rome, Catane, Vienne, Monte-Carlo, Liège, Orange. Depuis dix-huit ans, les directeurs de salles s’arrachent l’homme à la moustache conquérante et au génie foisonnant.Bientôt, il rejoint les dieux du stade. Son « Aïda » au Stade de France accueille plus de 80 000 spectateurs, son « Romeo et Juliette » en drainera un million. Les stades d’Amsterdam, Düsseldorf, Melbourne, Hambourg, Munich vont ensuite l’accueillir.L’homme s’est pris de passion pour le chevalier de Saint-George et, avec le Nègre des Lumières, a décidé de transmettre son savoir en guidant, avec délicatesse, les premiers pas de Diana Illiescu dans la mise en scène lyrique. Saint-George aurait apprécié.Diana Iliescu et Petrika Ionesco bénéficie de l’assistance d’une metteur en scène de grand talent, Sophie Courade.

Distribution

Mowgli Laps – Ténor • Saint-George

Mowgli Laps est né en Guadeloupe en 1981. Il y débute sa formation vocale auprès de Fatima Benjamin avant de rejoindre la classe de Martine Surais au Conservatoire du centre de Paris. En 2004, il intègre le CNR de Versailles dans la classe de chant de Gaël de Kerret.

Il fait ses premiers pas sur scène en tant qu’homme d’arme dans la Flûte enchantée de Mozart organisée par Elisabeth Vidal et André Cognet, à Paris, Bordeaux et en Suisse. Il a par la suite interprété sous la direction de Loïc Mignon, des versions concerts de Faust (Faust), Mireille (Vincent), Roméo et Juliette (Roméo) de Gounod, ainsi que les Contes d’Hoffmann d’Offenbach.

En 2004, il est Grenicheux dans les Cloches de Corneville de Planquette à Suresnes avec le choeur Résonances puis, il joue le rôle de Tamino dans la Flûte enchantée au festival Not’en Bulles 2006 en Bretagne. Cette même année, il est sélectionné pour le concours Placido Domingo (Opéralia), et interprète le rôle de Fernando dans les Goyescas d’Enrique Granados à Paris et dans le sud de la France.

En 2007, il chante Turiddu dans Cavalleria Rusticana de P. Mascagni au Théâtre Montansier de Versailles, Némorino dans l’Elixir d’amour de Donizetti avec la troupe “Etoile du jour “au Théâtre de la Reine Blanche, Don José sous la direction de Jean-Luc Tingaud et de Claire Levacher au Théâtre d’Herblay et de Taverny puis le chanteur italien dans Angélique de Jacques Ibert a l’Opéra comique de Paris. Toujours en 2007 il chante Tamino au Théâtre du gymnase sous la direction de Benoit Renard puis à l’Opéra de Marseille sous la direction de Francis Bardot.

Mowgli Laps a également participé à de nombreux concerts de musique sacrée et baroque. Il a notamment chanté en tant que soliste dans des Cantates de Bach (église du Temple à Paris), le Te Deum de Charpentier avec le Centre Baroque de Versailles (Chapelle Royale du château de Versailles), les Saisons de Haydn (Versailles), La messe solennelle de Rossini (église des Blancs-Manteaux à Paris, St Malo), le Stabat Mater de J.Haydn avec l’association Claude Debussy (Saint-Malo).

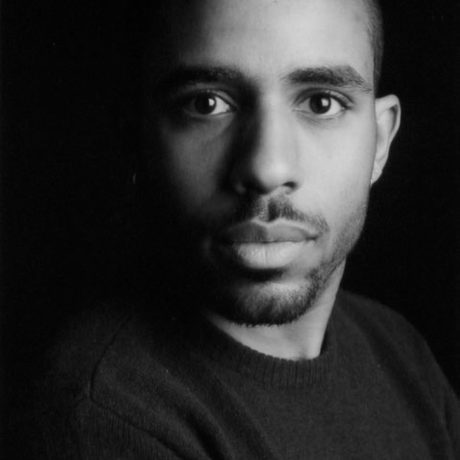

Patrick Kabongo-Mubenga – Ténor • Saint-George

Distribution Théâtre Silvia Monfort (samedi 19 novembre 2011)

Les sciences mènent à tout… parfois à condition d’en sortir. C’est sans doute ce qui a dû guider Patrick Kabongo-Mubanga lorsque, nanti à moins de vingt-cinq ans de deux diplômes universitaires obtenus à Kingshasa en mathématiques et en électronique, il s’est envolé pour Bruxelles afin d’y suivre les cours du Conservatoire royal de musique.Quelques cours privés et un passage par l’Opérastudio Vandleeren plus tard, et le voilà en 2009 ténor dans deux grandes œuvres sacrées, le Requiem de Mozart et la Messe de Sainte-Cécile de Gounod.

Il poursuivra l’année suivante avec « La Création » de Haydn sous la direction de Philippe Mercier. L’année 2010 le voit intégrer le répertoire de Donizetti avec une œuvre légère, « Convenienze et inconvenienze » (que l’on pourrait traduire par « Les inconvénients des convenances ») créée à Arras et jouée, les 7 et 8 décembre derniers, dans le prestigieux opéra de Reims. Il vient d’être recruté comme soliste à l’Opéra de Rouen, ce qui lui offre un horizon très dégagé.

Marlène Assayag – Soprano • Louise

Marlène débute ses études musicales au conservatoire des Pavillons-sous-Bois, avant d’intégrer l’Ecole nationale de musique d’Aulnay-sous-Bois (Région Parisienne) et la maîtrise du Conservatoire national de région de Paris. Excellente musicienne autant que chanteuse, elle collectionne un Prix d’Excellence de Flûte à bec et de musique de chambre ancienne, un Prix de Supérieur de Formation Musicale, et un Prix Piano et d’Harmonie-Ecriture (1999-2005).Dans le cadre de ses études, elle participe aux master-classes de Francis Dudziak, Sylvie Sullé, Nicolas Courjal, Laura Sarti et Udo Reinemann.Depuis, elle a obtenu de nombreux prix de chant tels que : le 1er prix du concours de l’UPMCF (Paris Xe) en niveau Supérieur, le Prix d’Honneur au Concours Léopold Bellan en niveau Excellence, le 1er Prix au Concours de l’UFAM en niveau Honneur, un 1er Prix de chant à l’unanimité avec les félicitations du jury en cycle Supérieur à la Schola Cantorum et elle est lauréate du Concours International des Symphonies d’Automne à Mâcon.

En mars 1998, elle interprète son premier rôle-titre dans Fleur et le Miroir magique de Nicolas Bacri, sous la direction de Jean Roudon. En août 2007, elle chante comme soprano soliste dans le Requiem de Mozart sous la direction de Marc Shepherd dans le cadre du 21e Festival Musique en l’Ile à Paris. Elle interprète également l’Exsultate Jubilate de Mozart et le Stabat Mater de Pergolèse sous la baguette de Frédéric Loisel en octobre 2007 et en Février 2008. Elle a été Norina dans Don Pasquale de Donizetti.

Sophie Fournier – Soprano • La Reine

SOPHIE FOURNIER obtient en 1988 un Premier Prix d’Opéra au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Régine Crespin.Elle est aussitôt engagée par les plus grands théâtres lyriques (Paris, Montpellier, Lyon, Nice, Lausanne, Genève…) pour chanter sous la direction de M. Plasson, J. Mercier, A. Jordan, G. Prêtre, J-C. Malgoire les rôles d’Annius, Cherubino, Sextus, Dorabella, Rosina, Concepcion (L’heure espagnole de Ravel) ainsi qu’au Teatro Reggio de Turin, Stephano (Roméo et Juliette de Gounod). En 1994, elle est Finaliste du Concours Pavarotti de Philadelphie.

Dès lors, la qualité de sa voix lui permet également d’aborder les rôles de Fiordiligi (Cosi fan tutte) au Théâtre des Champs-Elysées, Elvira (Don Giovanni) à l’Opéra Comique et à la Cité de la Musique, Mme Butterfly, Jenufa et Mimi (La Bohème) à Tours, dir. J.Y Ossonce, Blanche de la Force (Dialogue des Carmelites) à Nantes, L’Amour Masqué à Toulouse.

En 1998-1999, Sophie Fournier intègre la troupe de l’Opéra de Lyon : La Comtesse (Noces de Figaro), dir. L.Langree Alice Ford (Falstaff), dir. C. Badea. Elle interprète La Voix Humaine (Poulenc) au Palau de la musica à Barcelone dir. E. Colomer puis à la Cité de la Musique avec L’ODIF. Puis, en 2005, elle va triompher dans le rôle de Marie Antoinette lors de la création du Nègre des Lumières à l’opéra d’Avignon sous la baguette de Bertrand Cervera.

Elle reprend et confirme son répertoire de mezzo-soprano: Giulietta (Contes d’Hoffmann ), Herminie dans Paul et Virginie,(J-F Le Sueur) dir. H. Niquet , L’amour sorcier (M. De Falla) et Kadar Kata (Z. Kodaly), dir. D. Wroe. Chanson perpétuelle (E. Chausson) et Il Tramonto (O. Respighi) avec les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Elle a enregistré le rôle de Fiordiligi sous la direction de J-C. Malgoire chez Auvidis ainsi que le Carmen saeculare de Philidor chez Erato. Dominique Delouche lui a demandé d’interpréter La Voix Humaine de Francis Poulenc sous la direction artistique de Denise Duval (créatrice du rôle) dans son film « La Voix retrouvée » (Films du Prieuré).Elle a enregistré également la musique de Gabriel Thibaudeau pour le film « Au Bonheur des dames », film noir et blanc de Julien Duvivier avec L’Octuor de France (sortie du DVD prochainement). Après sa Carmen à Ljubljana en février dernier, c’est à Tours en mai 2008 qu’elle impose ce rôle pour la première fois en France.

Yann Toussaint – Baryton • Le Duc d’Orléans

Yann Toussaint est né en 1976 à Reims. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour l’Art lyrique et l’Opéra. C’est après une formation très littéraire qu’il s’oriente professionnellement vers la musique et le chant.Il étudie alors au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Son activité de soliste l’amène à se produire à la fois dans les domaines de l’oratorio (Bach, Rossini, Schubert, Händel…) et de l’Opéra dans les productions telles que Madame Butterfly de Puccini, Les Noces de Figaro de Mozart, Carmen de Bizet, la Chauve-souris de Strauss et bien d’autres du grand répertoire classique.

Lauréat notamment du concours international organisé par le Centre Français de Promotion Lyrique, il est engagé, depuis septembre 2008, dans le rôle d’Antonio dans Il Viaggio a Reims de Rossini. Cette co-production entre les principaux théâtres lyriques français donnera près d’une cinquantaine de représentations sur les saisons 2008-2009 et 2009-2010. Professeur de Chant, Yann Toussaint enseigne au Conservatoire du 20ème arrondissement de Paris.

Marc Labonnette – Baryton • Le Duc d’Orléans

Distribution Théâtre Silvia Monfort (samedi 19 novembre 2011)

C’est dans sa ville natale (Orléans) et au Conservatoire “Erik Satie” à Paris qu’il effectue ses études musicales (chant, saxophone, musique de chambre). Après un passage au Centre de Musique Baroque de Versailles, Marc obtient une bourse pour étudier à la Royal Scottish Academy of Music & Drama à Glasgow.

Il avait au préalable obtenu un Master à la Guildhall School of Music & Drama avec comme professeur Laura Sarti. Il participe à des masterclasses avec des artistes renommés : Ruben Lifschitz, Graham Johnson, Thomas Allen, Malcolm Martineau, Francois Leroux, Christa Ludwig et Edda Moser.Il chante le Requiem de Fauré avec l’Orchestre de Bretagne, la Passion selon St Matthieu avec Jean-Claude Malgoire, la Messe Nelson de Haydn avec le Parliament Choir à Londres, des Motets d‘Henry DuMont avec l‘Ensemble Pierre Robert (Cité de la Musique), un récital à la Wigmore Hall de Londres et des pièces sacrées de Charpentier avec les Folies Françoises.

L’opéra lui permet d’aborder les principaux rôles du répertoire, Notamment Figaro, Alfonso dans Cosi fan tutte, Leporello dans DonGiovanni (Mozart), Falstfaff (Verdi) Basilio (dans le Barbier de Séville de Rossini) Don Andrès de Ribeira, dans La Périchole (Offenbach). Il fréquente quelques scènes prestigieuses comme le Scottish Opera, l’Opéra de Paris ou la Cité de la Musique de Paris.

Corinne Sertillanges – Soprano • Sophie Arnoult

Dès son plus jeune âge elle choisit de se consacrer à la musique avec l’apprentissage de la flûte à bec puis du piano au CNR de Tours où elle obtiendra ses diplômes.En découvrant l’art lyrique, elle décide de travailler avec Jacqueline Bonnardot au conservatoire d’Orléans où elle obtiendra en trois ans, un premier prix.Puis elle abordera l’opéra avec des rôles tels que: Donna Elvira (Don Giovanni), Iphise (Dardanus), Blanche de la Force, Madame Butterfly… De nombreux récitals de mélodies et lieder, l’oratorio.

Ayant acquis une solide expérience, elle est reçue au C.N.S.M de Paris directement en perfectionnement. Elle est nommée cette année-là, lauréate de la fondation Natexis.

Elle sera très régulièrement accompagnée par l’orchestre d’Orléans (direction Jean-Marc Cochereau) : Lieder de Strauss, Wagner; Airs et duos d’opéra, Requiem de Verdi, symphonie n°2 de Mahler, Neuvième de Beethoven… Concerts avec l’orchestre Poitou Charentes.En 2000 elle tient le rôle de Manon Lescaut de Puccini avec le National Reis Opéra de Hollande pour quinze représentations.Puis elle travaillera régulièrement avec Bernard Têtu et les solistes de Lyon ou elle aura l’occasion d’être accompagnée par Jean-Claude Pennetier, Marie-Joseph Jude; Philippe Cassard et Noël Lee.

Depuis plusieurs années maintenant elle se produit lors de récitals avec le pianiste Daniel Benzakoun.De leur complicité naîtra deux disques récemment parus : l’un consacré à Obradors et l’autre à Ravel (chez Polymnie).

Son goût prononcé pour la musique espagnole l’amène à chanter maintenant avec la guitariste Josiane Spinosi dans un programme intitulé « Parfums du Sud ».Corinne Sertillanges enseigne au Conservatoire d’Orléans depuis 1998.

Loup-Denis Elion – Ténor • Zamor

Métis de 28 ans, Loup-Denis Elion est un passionné des arts de la scène. Sa formation l’a conduit du cours Florent, avec Jean-Christophe Berjon jusqu’à la classe de chant d’Isabelle Guillaud (conservatoire du XIIIème arrondissement de Paris) puis à la Maîtrise de Paris. Ténor à la voix chaude, il sait tout faire : clown, jongleur, acrobate.

Il a séjourné en Centrafrique et au Togo fait du théâtre de rue avec des artistes locaux. Il a travaillé avec des détenus de l’UPH de Fresnes sur OEdipe Roi. Il fait également partie d’une compagnie de spectacles pour enfants et pratique les arts martiaux et l’équitation. On a pu le voir à la télévision et au cinéma dans différents rôles.

Le 10 mai 2008, il a interprêté pour la première fois des airs de Saint-George sous la direction de Frédéric Lodéon à l’occasion de la Journée nationale de Commémoration des Traites négrières et de leur Abolition en présence du Président de la République et des nombreux ministres.

Joel O’Cangha – Ténor • Zamor

Distribution Théâtre Silvia Monfort (samedi 19 novembre 2011)

Le parcours de Joël O’Cangha est loin d’être banal. Né à Paris, il rejoint à l’âge de 6 ans la Martinique d’où ses parents sont originaires.Après avoir obtenu un diplôme d’école de commerce, il découvre au cours d’un stage à Cuba le conservatoire de La Havane. Il décide alors de tout plaquer pour apprendre le chant et la musique. Il reste ainsi pendant près de cinq ans à Cuba. Il part ensuite en tournée autour du monde, avec un premier rôle dans le célèbre opéra de Garshwin « Porgy and Bess ».Alors que la tournée fait escale en Allemagne, Joël est contacté pour rallier la comédie musicale le « Roi Lion » d’après le dessin animé de Disney. Hambourg devient alors son nouveau port d’attache. Pendant un an et demi, il y jouera le rôle de Simba, le jeune fils du « Roi Lion » Mufasa.

C’est maintenant à Paris que Joël O’Cangha s’est installé pour « Autant en emporte le vent ». Son rôle symbolisant l’émancipation des Noirs aux Etats-Unis lui tient particulièrement à coeur car le sujet de l’esclavage a toujours été très présent dans sa famille. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a auditionné pour un personnage dans lequel il exprime toute sa sensibilité et son talent. A 27 ans, Joël O’Cangha relève un nouveau challenge dans une trajectoire artistique insolite

Les personnages

Saint-George

Le musicien à la peau noire garde la double empreinte d’une jeunesse aidée par un père riche et d’une « différence » qui lui a valu bien des déboires. Perfectionniste mais cabotin, énergique mais enclin à la mélancolie et toujours séducteur, ce violoniste et escrimeur prodigieux attire sur lui toutes les passions.L’humiliation qui le frappe va constituer la première pierre d’une construction personnelle. Comme dans le célèbre poème de Kipling, Saint-George rebâtit après avoir vu s’écrouler l’oeuvre de sa vie. Mais c’est son propre personnage qu’il dresse ainsi. Et le personnage devient un homme.

Son rôle est interprété par deux artistes : un ténor et un violoniste/chef d’orchestre. Ceux-ci portent le même costume.

Louise

Jeune artiste un peu naïve, elle voue à Saint-George un amour total. Mais elle peine à choisir entre cette passion difficile et son attachement au roi et à la reine.

Le Duc d’Orléans

C’est un Zarastro truculent. Libertin et sage, il désespère de ne pouvoir convaincre son cousin le roi de desserrer les étreintes qui étouffent le royaume. Les épreuves du musicien noir auxquelles il assiste, impuissant, renforcent son désir de changer le monde.

Sophie Arnould

Vainement amoureuse mais maladivement jalouse de ce mulâtre, cette diva courtisane collectionne les amants puissants et multiplie les bons mots. Mais elle perçoit chaque succès de Saint-George comme un affront personnel. Ces rancœurs vont inspirer son comportement raciste. A cet égard, Sophie Arnould symbolise non seulement les contradictions des Lumières, mais aussi des attitudes trop pérennes.

Toutefois, découvrant la liberté à travers le libertinage, elle finira par se laisser séduire par les idéaux de progrès. A cet égard, elle est l’antithèse de la Reine de la Nuit ce qui correspond aux convictions les plus profondes de Saint-George dont la carrière a sans cesse été marquée par une connivence avec les femmes artistes et intellectuelles des Lumières.

Zamor

Raflé enfant de sa terre natale pour devenir le « Nègre de compagnie » de Mme du Barry (qui était alors la maîtresse du roi Louis XV), il subira moult châtiments corporels dans son enfance, avant de devenir l’amant de sa maîtresse.

Cette violence qu’il a subie en fait un écorché vif qui deviendra un révolutionnaire sans compromis. Cet ami de Saint-George s’ingénie à rappeler à ce métis que la société d’ancien régime le considère aussi comme un « Nègre ».

La Reine

Marie-Antoinette est depuis peu en France et s’ennuie à la cour. Elle admire sincèrement l’homme et le violoniste dont elle est secrètement éprise. Mais cette trop jeune souveraine versatile et capricieuse s’avère incapable de respecter un engagement.

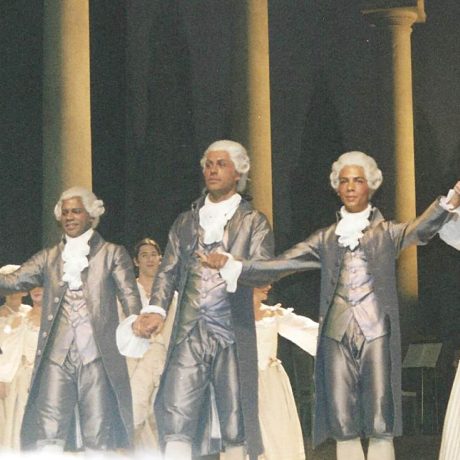

L’Orchestre

Saint-George était compositeur et chef d’orchestre. Sa musique est au centre de sa vie. De surcroît les critiques de l’époque le dépeignait comme un orchestre très joliment habillé et donc très agréable à regarder. L’orchestre joue donc sur la scène en tenue d’époque.

Résumé et livret

Télécharger le livret (PDF)Ouverture

Un salon d’aristocrates auxquels se sont joints des comédiens italiensL’orchestre est sur la scène. Saint-George exécute un concerto aux mouvements rapides très virevoltants. Son adagio est particulièrement triste.

ACTE I – SCENE 1 : Foyer du théâtre

Le concert est terminé. Saint George se retrouve au milieu de cette foule joyeuse qui l’acclame. Elle entonne un choeur, « Aimons-le » en son honneur.

Une fausse note dans ce moment de liesse : Sophie Arnoult déplore la distance de Saint-George à son égard tandis que Louise, éprise aussi du musicien, et le Duc s’étonnent de cette « flamme nouvelle ».

Zamor invite bientôt la joyeuse compagnie à trinquer à la santé de Saint-George. Chaque personnage porte à son tour un toast, repris par le choeur. Au cours du sien Sophie regrette que Saint-George reste insensible à ses charmes. Et la fête continue, ponctuée par des danses et quelques facéties de Zamor.

La fête est interrompue par l’arrivée de la Reine, Marie-Antoinette. Un petit quiproquo se noue : Sophie est persuadée que la souveraine est venue pour elle, alors qu’en fait, elle est là pour Saint-George.

Après avoir lancé un regard de dédain au Duc, Marie-Antoinette se lamente des « commérages » qui la présentent comme « passéiste ». Sa fierté, dit-elle, est certes de « perpétuer ». Mais elle se veut la protectrice des arts dans son royaume : « J’use pourtant de libertés et je détiens la plus belle. La liberté d’honorer ce que l’homme a de plus divin. Et c’est par l’art qu’il y parvient. Cette mission j’entends mener. » Elle délivre alors un compliment à Saint-George et l’invite en son palais pour le lendemain. O, beau Saint-George, gentil métis, vous attend le frontispice ». A cette phrase Sophie Arnoult s’évanouit.

ACTE I – SCENE 2 : Le salon de Marie-Antoinette

Sophie interprète devant quelques courtisans une aimable romance, accompagnée par le clavecin lorsque Saint-George fait irruption, commence par l’accompagner de son violon, puis l’humilie en couvrant sa voix. La Reine arrive et applaudit Saint-George. Celle-ci signe aussitôt le décret le nommant directeur de l’Opéra royal, un poste qui avait été créé pour Lully puis occupé par Rameau.

Saint-George est radieux. Certes, ce poste est peu lucratif, et la Reine l’en a averti, mais il chante sa joie. « Que me fait à moi la richesse ? Je lui préfère cette enivrante liesse », clame-t-il. « Faire chanter flûtes, hautbois et clarinettes, mezzos, ténors, barytons et sopranettes, tel est mon rêve de bonheur ».

Sophie laisse éclater son dépit, rappelant à la souveraine que celle-ci lui avait promis ce poste. La Reine lui répond : « D’avis j’ai dû changer. Pour la modernité, pour complaire aux salons, d’un serment je fais fi et offre à Saint-George cette grande félicité. » Toutefois, elle ajoute qu’elle devra se méfier d’elle-même et de sa propension à changer toujours d’avis.

Restée seule, Sophie laisse éclater sa rancoeur dans un air aux accents très lyriques. Puis elle jure que grâce aux Princes qui la protègent, cet affront sera effacé :

Je veux qu’à tout jamais disparaisse ce nègre.

Je ne veux plus voir ce métis

Réparé sera mon outrage !

Sa place n’est pas au frontispice.

Qu’il retombe jusqu’en esclavage !

ACTE I – SCENE 3 : Le jardin du palais royal

Louise avoue son amour à Saint-George. Ce dernier répond qu’il éprouve le même sentiment pour la jeune femme, mais qu’il doit résister à cette passion impossible, compte tenu de leur « différence ». Elle pense qu’il fait allusion à ses origines (« j’ai des dissemblances l’habitude »), mais Saint-George, au désespoir de Louise, rétorque que leur différence d’âge est trop grande.

Le Duc arrive, entouré de jolies filles auxquelles il révèle ce que représente ce jardin, tel qu’il l’a conçu :

Savez vous ma chère, ce que votre Duc prescrit :

A toutes les libertés ce jardin est dédié,

Epées, fusils, fouets, sarraux et tabliers :

Ces symboles d’oppression sont ici interdits.

Sophie et Zamor rejoignent le petit groupe qui devise au milieu de la foule des passants du jardin. Le Duc explique ce que la liberté signifie pour lui : faire le bien et avoir le bonheur pour loi. Les autres acquiescent et, pour la première fois, Sophie semble porter un intérêt à la parole du Duc. Seule Louise avoue un grand trouble : « Ce serait contre le Roi ». Le Duc tente de la rassurer : « La loi n’est pas hostile au Roi ». Mais Louise persiste : « Je sens que ce n’est pas bien si le mal nourrit le bien ». Au terme de ce quintette très mozartien, Sophie, Saint-George et Zamor entonnent en choeur : « Les hommes ont besoin du bien ».

Et le Duc conclut : « Pour demain, créons le bien ».Le Duc prend ensuite Saint-George en aparté et lui annonce la trahison prochaine de la Reine :« l’Autrichienne va tromper ton coeur.Oui, crois bien qu’à la fin tu devras disparaître. »Saint- George ne veut pas le croire mais finit par être troublé par l’argumentation de son protecteur et ami.

ACTE I – SCENE 4 : L’entrée du salon de Marie-Antoinette

Le Duc intercepte Sophie au moment où elle se prépare à pénétrer dans le salon de la Reine. Il entend convaincre la courtisane de cesser d’intriguer contre Saint-George. Peine perdue : après avoir tenté de séduire le Duc, Sophie persiste : les succès de ce « demi-humain » la désespèrent.

L’arrivée de Marie-Antoinette interrompt ce face à face. Sophie tente de convaincre la Reine de revenir sur sa décision. Tous ses arguments – « le royaume vie d’esclavage », « Voltaire et les planteurs médisent » – échouent jusqu’à ce que la courtisane lance que les mauvaises langues colportent que Saint-George serait l’amant de la souveraine. Elle lit quelques quatrains puisés dans les feuilles de caniveau qui salissent la souveraine. Vaincue celle-ci doit renoncer. « Il faudra donc qu’on me pardonne. Moi qui, toujours fut si bonne dois commettre pareil méfait », chante-t-elle.

Informé de ce qui se trame, Saint-George fait irruption. Trop tard : la Reine lui annonce sa décision. Le duo, au départ orageux, évolue sur le mode affectif. Saint-George confie qu’il est, aussi, fort triste, pour une Reine qui, par sa versatilité, risque de s’attirer tant d’ennemis.

ACTE I – SCENE 5 : Le foyer du théâtre des Italiens

Saint-George se réfugie dans ce lieu protecteur. Seul, il joue un adagio d’une profonde tristesse. Louise le rejoint et l’invite à dominer son chagrin et à trouver un remède dans l’amour qui les unit. L’air qu’elle interprète est imprégné d’un lyrisme annonciateur du romantisme.

ACTE II – SCENE 1 : Le jardin du Palais royal

Zamor réussit à convaincre Saint-George de sortir de la prostration dans laquelle il est plongé pour le rejoindre auprès d’un groupe en fête. Un quidam traite alors Saint-George de « mal blanchi ». Celui-ci le rosse et lui plonge le visage à terre : « Comme moi, désormais te voilà mal blanchi ».

Le Duc interrompt cette algarade et appelle Saint-George à être désormais plus digne. Il doit, derrière lui, s’engager pour changer ce monde qui s’est montré si injuste.

Penser, sans pouvoir agir,

Depuis longtemps voilà notre sort

Ils nous refusent le droit d’écrire

Ah ! donnez-nous plutôt la mort.(…)

Avec nous participe

A nos idées de liberté

Ainsi que d’égalité

Voilà nos principes.

Construisons sans cesse

Une humanité plus éclairée.(…)

En ces lieux tu verras mon cher,

L’amour est notre bible.

Ici nous sommes frères

Pour qui céans adhère.

Pour nous sois disponible,

Travaillons ensemble, dès ce jour

Les deux hommes s’étreignent dans un décorum d’initiation maçonnique. Louise surprend la scène et confie son trouble à Saint-George. Elle le met en demeure de choisir entre leur amour et un engagement avec le duc et ses amis qui reviendrait à trahir le roi.

Saint-George tente de la convaincre : le roi n’est pas vraiment indispensable à leur amour. Mais Louise est intraitable et le quitte.

Le soir tombe la foule du Palais-Royal s’attriste de cette rupture (chœur).

ACTE II – SCENE 2 : La prison

Le temps a passé. Zamor arrive à la prison où Saint-George est enfermé à quelques mètres de la reine Marie-Antoinette. Le fidèle ami s’adresse au geôlier auquel il narre les exploits d’un Saint-George qui s’est engagé dans l’armée pour défendre la patrie, est devenu le premier colonel noir de l’armée, a libéré la ville de Lille. Ce héros croupit victime de la terreur. Zamor hurle : « ouvre cette geole ». Puis il grince : « tu la réserveras à ce cher Maximilien ».

Saint-George, flanqué de Zamor et du geolier chemine dans le couloir de la prison et arrive devant la cellule de Marie-Antoinette. Celle-ci chante sa mort prochaine. Saint-George qui pense aussi être bientôt condamné s’approche. Il lui dit mesurer combien sont « aveugles les procureurs » et l’assure que bien qu’elle eut été « mauvaise reine », il éprouve de la peine pour elle car il « ne souhaite aucune mort ». La Reine l’enlace.

ACTE II – SCENE 3 : Un grand jardin public

Devenues amies, Louise et Sophie devisent. Sophie, qui a vieilli, dit ne plus convoiter Saint-George et avoue regretter tout le mal qu’elle a fait. Elle veut être l’amie de Louise qui se lamente de ne pas avoir vu, depuis des années, l’homme qu’elle aime.

Soudain, les deux femmes reconnaissent Saint-George et Zamor au milieu de la foule.Louis se précipite vers eux et lit dans leurs yeux la trace d’une infinie souffrance.« Sur vos visages est écrit le mot « peur » comme si vous reveniez d’une descente aux enfers ». Sophie se jette aux pieds de Saint-George et lui demande pardon pour le mal qu’elle lui a fait.

Saint-George décrit à Louise les épreuves qu’il a vécues :

Sachez que de l’enfer, trois cercles j’ai connus

Dans la pluie et les vents du septentrion,

Face au feu des fusils et celui des canons;

A quelques pieds sous terre, où cloîtré dans le noir

Je préparais mon sang à l’infâme rasoir;

Enfin, la potence j’évitais dans mon île

Quand noirs, blancs et métis se tuaient en combats vils. »

Zamor ajoute :

Moi qui l’accompagnais dans ce troisième voyage,

J’ai pu en mesurer sur lui tous les outrages.

Désormais il veut vivre auprès d’elle et que, soutenu par son amour il entend continuer à travailler pour un monde meilleur.

Mais il s’écroule, frappé par un malaise et doit se retirer, soutenu par Louise et Zamor.

ACTE II – SCENE 4 : Un grand jardin

Dans un climat de fête, Louise s’apprête à fendre la foule pour se diriger vers la Montgolfière où Saint-George doit la conduire. Elle doit être en effet la première femme à effectuer un vol en ballon. Zamor qui la rejoint lui laisse entendre que Saint-George est condamné. Atterrée, elle chante son désespoir.

Saint-George, arrive et lui confirme que ses heures sont désormais comptées.Mais il lui confie qu’il quitte ce monde l’âme en paix car bientôt la liberté y règnera.

Bientôt je vais cesser de vivre

Et je puis enfin espérer

Qu’après des années de tourmente

Tous libres vous pourrez vivre.

Louise va bientôt quitter Saint-George pour se hisser dans la Montgolfière, porteuse de ce message qu’il vient de lui délivrer.

Arlequin apparaît :

« Peut-être la nature va-t-elle rompre le lien Qui pour notre bonheur t’unissait aux tiens Ta lumière noire un jour la terre éclairera Autant que ta musique, ta vie nous guidera Nègre des Lumières je te nomme Car si tu es mon frère, tu fus surtout un homme »

Saint-George va mourir. Louise s’éclipse.

Le noir tombe.

Sur le devant de la scène un quatuor égrène des notes d’une immense tristesse.